Gespräch von Christoph Doswald mit Daniel Zimmermann (1991)

Christoph Doswald: Du hast Dich - zumindest formal betrachtet – von dem abgewendet, was in den letzten Jahren für Dich von Bedeutung war. Das Verwerten, das neu Zusammenstellen, den Diskurs schaffen zwischen und mittels «found objects» tritt in den Hintergrund zugunsten einer eigentlich schöpferischen Tätigkeit. Du wirst zum «Produzenten», der ein Objekt - in diesem Falle eine Figur - herstellt. Dass es sich dabei um eine klassische Figur handelt, irritiert noch zusätzlich, wenn man Dein bisheriges Werk kennt.

Daniel Zimmermann: Diese Neuorientierung ist ein sukzessiver Prozess. Seit ungefähr einem Jahr habe ich mich vom «found object» abgewendet, weil ich feststellen musste, dass ich die Objekte nicht mehr gefunden, sondern gesucht habe.

C.D.: Stand also früher der Zufall im Vordergrund?

D.Z.: Das spielerische Moment war sehr wichtig, also die unmittelbare Attraktion, wenn man an einer Schuttmulde vorbeiging, einem etwas Spezielles ins Auge stach, und man sich den Transfer vorstellte, der möglich sein könnte. Ich stellte dann fest, dass ich auf eine miteinander verwandte Kategorie von Objekten ansprang. Schliesslich· hatte ich das Problem, dass ich am freisten und am besten auf jene Objekte reagierte, deren Nutzung nicht mehr k!ar definiert ist, die aber dennoch. aus dem Umfeld der sogenannten «guten Form» stammten. Also Objekte, die nicht zu stark mit «Zeitgenossenschaft» überformt waren.

C.D.: Mit «guter Form» meinst Du eine intersubjektive Qualität?

D.Z.: Das stimmt. Ich habe die Wahl allerdings zu Beginn sehr unbewusst getroffen und erst später eine bewusste Spielerei daraus entwickelt, was mich letztlich dann störte. Herkunft und Farbigkeit der Objekte standen im Zusammenhang mit dieser Ästhetik, oder aber sie spielten auf die Kindheit an. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass damals in der Kunst gerade wieder die Suche nach Ursprünglichkeit, Wildheit und Archaismen jeder Art verarbeitet wurde. Mein Reflex war, dass ich darauf nicht reagierte, weil ich ganz einfach nichts über einen axtschwingenden Wilden sondern nur zu dem, was mir persönlich begegnet, etwas Grundsätzliches sagen kann. Ich habe schliesslich festgestellt, dass mein Archaik-Begriff viel mit Kindheit zu tun hat. Das habe ich beispielsweise in meinen «Lego-Arbeiten» umgesetzt. Denn ich bin ein Kind der Lego-Generation.

C.D.: Man kann also sagen, dass Deine «found objects» immer stark autobiographische Züge tragen. Inwiefern hat jetzt diese Skulptur, die Du für die Chamer Ausstellung herstellst, und die sich stark an bekannte Vorbilder in der Kunst anlehnt, etwas mit Dir und Deiner Biographie, die ja kaum bürgerlichen Formalismen entspricht, zu tun?

D.Z.: Ich glaube, dabei handelt es sich um ein Missverständnis, denn ich bin nicht der Auffassung, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Figur gleichzusetzen ist mit «Rückkehr». Bei der Ausstellung in der Galerie Mai 36 habe ich in Anlehnung an das Luzerner Verkehrshaus - das vor allem von Jugendlichen besucht wird - technische Errungenschaften zu «Laubsägearbeiten» degradiert. Ich habe festgestellt, dass ich dabei in einen Themenkreis eingedrungen bin, der nicht mehr viel mit Kindheit, sondern mehr mit Pubertät zusammenhängt. Von der spielerischen Ebene zur Technik-Faszination. Ich habe in dieser Ausstellung eine Figur vermisst, wie sie in Technischen Museen vorkommen und dort beispielsweise zu Illustrationszwecken Astronauten-Anzüge trägt. Dabei stellte sich auch die Frage, inwiefern der Mensch auch als Objekt zu betrachten sei.

C.D.: Steht dies im direkten Zusammenhang zur Erfahrung unserer Generation, die im ·Glauben aufgewachsen ist, dass die Technik dem Mensch nützlich sei und dem momentanen Bewusstsein, dass sich die Technik eben auch gegen den Menschen wenden kann?

D.Z.: Sicher. Es war aber auch wichtig, dass mit der Ausstellungseröffnung auch der Beginn des Golfkrieges zusammenging, und dass meine allein auf die Technik ausgerichteten Arbeiten - ein Flugzeugflügel und ein Mini-U-Boot - plötzlich in einem Kontext erschienen, den ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Genauso wie die Mondlandung für mich früher ein Faszinosum gewesen ist, das ich erst in Frage zu stellen begann, als ich erfuhr, dass es sich bei den Astronauten um gut trainierte und eingefleischte Militärs gehandelt hat. Damals begann das alles zu bröckeln, und heute stehe ich mit der Technik eigentlich eher auf Kriegsfuss. Und meine Arbeiten waren schon immer «low-tech». Ich suche immer die mir am einfachsten scheinende Lösung. Das hat auch mit einem gewissen Ehrlichkeitsanspruch zu tun.

C.D.: Dieser Bricolage-Aspekt zeigt sich wiederum an Deiner neuen Figur, eine aus gleichschenkligen und quadratischen Kartonstücken konzipierte Arbeit, die mittels Leim verbunden werden. Warum hast Du hier nicht auf vorgefertigte Figurteile zurückgegriffen.?

D.Z.: Ich habe genau gewusst, dass das für mich nicht stimmt. Denn es ging um mich selbst. Daher habe ich mich als «Objekt», meinen Körper als Vorbild benutzt.

C.D.: Was war denn die Schwierigkeit bei dieser Arbeit?

D.Z.: Wenn ich mir überlege, was ich mit dieser Figur noch alles tun will, dann muss sie sowohl neutral, als auch ein körperhafter Ersatzmann mit allen lmplikationen sein. Naheliegenderweise kommt man dann zu einer stehenden Figur ohne spezielle Geste oder Haltung.

C.D.: Daher so undynamisch, starr und beinahe erdverbunden?

D.Z.: Ich habe bei der Konzeption der Figur nicht damit gerechnet, dass ihre Psychologie sofort thematisiert wird. Denn es ist schon seltsam, dass diese Interpretationen erst zum Tragen kommen, wenn man eine Figur herstellt, und dass sich die Betrachter damit sehr unkritisch auseinandersetzen. Und da merkt man, dass - entgegen dem Postulat Cezannes, der Künstler müsse alles gleichwertig behandeln··- eine Figur eben doch nicht als Objekt rezipiert wird.

C.D.: Trotzdem wird Deine Figur im Kontext der Chamer Ausstellung sicherlich eine irritierende Wirkung erzielen.

D.Z.: Darüber will ich noch nicht sprechen, denn das wird erst die Rezeption zeigen, zumal die Figur noch gar nicht fertig ist, und die Betrachter grundsätzlich nur auf fertige Kunstprodukte reagieren und das Prozesshafte nur ungenügend wahrnehmen.

C.D.: Stell Dir vor, wie ein Ausstellungsbesucher reagieren wird, wenn er diese Figur, die offensichtliche Referenzen bei klassischen Vorbildern besitzt, in einer Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst zu sehen bekommt. Er wird sich ganz bestimmt fragen, was das soll, wie ein Künstler, der bekanntermassen mit «found objects» arbeitet und sich einer innovativen Aesthetik verpflichtet fühlt, dazu kommt, plötzlich eine Kehrtwendung zu vollziehen. Zumal Du und Deine Kunst zu einem Symbol für eine gewisse Haltung in der Kunst geworden sind. Jetzt brichst Du diese Identität ganz bewusst auf.

DZ: Eine. wichtige Rolle spielte die Vorstellung, dass ich plötzlich kein Atelier mehr haben könnte. Also versuchte Ich, einen Code von mir selbst anzufertigen, den ich auf ein Blatt Papier· niederschreiben, in die Tasche stecken und in die Welt hinaustragen kann. Ich hatte die Vorstellung, mit diesen Angaben irgendwohin zu reisen, dort den Zettel aus der Tasche zu ziehen und mit meinem Code eine Installation zu schaffen.

C.D.: Ein binärer Code?

D.Z.: Wie Du schon gesagt hast, konstituiert sich meine Figur aus identischen Dreiecken und Quadraten, wobei ich zu Beginn auch noch Fünfecke verwendet habe. Die Figur sollte zu Beginn eigentlich nur die Ausgangslage, die Basis für alles weitere sein. Doch dann hat mich diese Auseinandersetzung derart beansprucht, dass ich einen richtigen Ehrgeiz entwickelte, «die perfekte Lösung» zu finden. ln Cham werde ich beispielsweise nur das aus Metall geschweisste Netz der Nahtstellen zeigen, was stark an eine Computerzeichnung erinnert. Ich habe·mir anfänglich auch Gedanken darüber gemacht, ob ich diese Figur nicht per Computer angehen soll, doch dann habe ich bemerkt, dass die Einszu-Eins-Referenz, das Massnehmen an mir selber, ganz wichtig für mich ist. Diese Referenz kann man.am Bildschirm nicht machen, selbst wenn man die exakten Körper-Koordinaten eingibt. Ausserdem werden die digitalisierten Objekte mittels einem Netz definiert, das nach metrischen Prinzipien über den Gegenstand gezogen wird. Bei mir funktioniert das genau umgekehrt. Als Referenzpunkte fungieren die Körperöffnungen und die Erhöhungen. Ich mache eine Figur, als ob sich noch nie jemand mit diesem Problem auseinandergesetzt hätte. Das hat sehr viel mit Begriffsstutzigkeit zu tun. Ich beharre auf diesem Diskurs zum Prozess, weil ich befürchte, dass das Produkt, die Figur, schliesslich sehr «normal» präsentieren wird und damit sehr vieles untergeht.

C.D.: Du kreierst also jetzt einen Prototyp, der später permanenter Bestandteil und Ausgangslage für ein gesamtes Programm sein soll?

D.Z.: Ich will mich dabei natürlich nicht definitiv festlegen, aber wenn mir das Experiment gelingt, wird es Basis für weitere Unternehmungen sein.

C.D.: Die sogenannte Bricolage-Kunst, die Aesthetisierung von gefundenen Objekten, wird seit ein paar Jahren von immer mehr Künstlern praktiziert. Hat diese Beschäftigung mit der menschlichen Figur und mit Dir selbst auch mit einer Abkehr von dem, was man im Augenblick von der zeitgenössischen Kunst vorgesetzt bekommt, zu tun?

D.Z: Das stimmt vor allem in bezug auf die Wahrnehmung von solcher Kunst, denn immer mehr Betrachter reagieren stumpf auf eine Kunst, die ausgezogen ist, zu irritieren und neue Sichtweisen zu provozieren. Es hat sich ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Das beginnt schon bei der Definition des Begriffs «found objects», denn heute interessiert sich niemand mehr dafür, woher das Ding kommt und welche Geschichte es hat. Heute steht die Perfektion und die Veredelung der Assemblagen Im Vordergrund, und die Künstler bewegen sich immer mehr auf der HighTech-Ebene. Im Extremfall benutzen sie sogar Gold und ElfenbeinSchwarz, doch diese Tendenz will und kann ich nicht mitmachen. Ich habe diese Haltung - Kunst als Materialveredelung - schon immer strikt abgelehnt.

C.D.: Weil Du darin einen Sinnverlust erkennst?

D.Z.: Tatsächlich. Analog zur Vorherrschaft des Designs als ZeitgeistPhänomen der späten 80er, hat sich auch in der Kunst ein gewisser Material-Fetischismus breitgemacht Man hat nicht. nur Drogen designt, sondern auch die Kunst und zuletzt ganze Ausstellungen. Man kann zwar mit Design-Elementen spielen, doch diese Totalisierung des Designs ist eine Bankrotterklärung für die Kunst. Ich suche also einen Weg zur Individualisierung und formuliere in diesem Sinn mit meiner Figur ein Paradoxon. Als Aussenseiter, der ich als Künstler bin, mache ich mich selbst zur Normfigur. Man kann sogar; vom künstlerischen Standpunkt her, in dieser Normierung eine humoristische Komponente sehen, weil sie auf eine ideale Allgemeinheit hinzielt, die es so gar nicht gibt. Der ideale Mensch ist ein Phantom.

C.D.: Die . Gesichtslosigkeit, das Fehlen von charakterisierenden, individuellen Merkmalen verleiht der Figur tatsächlich eine phantomhafte Ausstrahlung. Damit verbindet sich aber auch immer die Ungewissheit, das Unheimliche.

D.Z.: Das hat sich automatisch eingestellt, weil ich mit dem Dreieck und dem Quadrat möglichst einfache Elemente gesucht habe, die sich auch in einem möglichst einfachen Code festhalten lassen. Ich kann damit zwar nicht jede Nuance formulieren, doch das Grundsätzliche bleibt bestehen. Die absolute Reduktion wäre ein Strichmännchen, wie es beispielsweise Shapiro realisiert hat.

C.D.: Einerseits spürt man ein starkes persönliches Moment und andererseits ein Abwenden von der allgemeinen Entwicklung in der zeitgenössischen Kunst, einen Versuch der Neuorientierung. Ich sehe das in einem grösseren Zusammenhang. Denn schon zu Beginn der 80er Jahre hast Du mit Deinen Arbeiten immer wieder Mechanismen der Wahrnehmung hinterfragt. Und genau diese Taktik ist heute wiederum vereinnahmt, institutionalisiert und zum Allgemeingut verkommen ...

D.Z.: ... zu einem Code verkommen . . .

C.D.: ... dass Du jetzt notwendigerweise einen neuen Ansatz wählst, um Dich gegen diese Vereinnahmung zu wehren.

D.Z.: Man kann, aus der Retrospektive, sagen, diese Entwicklung war voraussehbar. Die Infragestellung ist zur Norm geworden. Es gehört zum guten Ton und ist mittlerweile wahnsinnig kultiviert worden. Eine dumme Situation für die Künstler. Denn schliesslich werden Werke schneller rezipiert, als dass man sie herstellen kann. Sobald man sich in diesem Strudel der sich überbietenden Novitäten befindet, ist ab einem gewissen Moment der Betrachter schneller als der Künstler. Sobald man sich auf diesen Kunstmarktstrudel mit den Magazinen und Katalogen einlässt, in denen Kunst nur noch auf Briefmarkenniveau konsumiert wird, wird man in diese Situation versetzt. Dann kommt man notwendigerweise dazu, sich mit sich selbst, sowohl als Mensch wie als Artefact, auseinanderzusetzen. Das ist überhaupt nicht originell, aber existentiell.

C.D.: Keine Angst davor, dass man Dir eine retrospektive Sicht vorwerfen wird, dass Du auf Deinem ursprünglichen Weg nicht mehr weiterkommst und jetzt auf das Gesicherte, das Bekannte, das Klassische, das Gefällige zurückgreifst?

D.Z.: Das werde ich sicher zu hören bekommen. Im Prinzip will ich damit niemanden überraschen. Aber ich habe schon immer mit der Referenz-Ebene gearbeitet. Wenn ich beispielsweise eine gelbe Spritzkanne zersägt habe, so war das für mich nach wie vor eine gelbe Spritzkanne und als solche auch klar zu identifizieren. Die Referenz zum Gärtner hat noch immer funktioniert. Ich habe also meine Kunst nie nur von der Malerei, von der Farbe, aber auch nicht nur von der Form her definiert. Meine Objekte waren stets Verweise auf eine Kreativität, die sich ausserhalb der hehren Kunstwelt, also auch ausserhalb der von mir geschaffenen Objekte abspielen könnte. Im Falle der Figur wird diese Referenz-Ebene so klar wie noch nie sichtbar.

C.D.: Warenästhetik war bei Deinen Arbeiten immer sehr wichtig. Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der «Mensch als Ware»?

D.Z.: Das ist eine inhaltliche Ebene, die mich sehr stark beschäftigt. Die Gentechnologie und vieles mehr wird auf uns zukommen, und die erste gen-manipulierte Kartoffel ist bereits gepflanzt worden. Wenn ich also an dieser Figur Mutationen vornehme, dann nur im Wissen, dass es sich um eine Figur und nicht um Menschen handelt. Ich plädiere grundsätzlich für eine Aesthetik der Differenz und nicht für eine Aesthetik der Gleichartigkeit oder der Simulation.

C. D.: Eine Besinnung auf das sogenannte menschliche Mass?

D.Z. : Wir sind ja schon soweit, dass wir den Menschen fetischieren.

C.D.: Anderen Künstlern sprichst Du ein politisches Bewusstsein ab, wogegen bei Dir selbst diese Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen immer wieder in die Arbeit einfliesst. Ein schwerer Vorwurf an die Adresse Deiner Berufsgenossen.

D.Z.: Ja, das ist ein schwerer.Vorwurf. Die Kunst nimmt wieder Repräsentationsformen an, was nie die Intention ihrer immer angestrebten Verselbständigung gewesen sein kann. Diese Verselbständigung, die Idee, dass die Kunst für sich selbst stehen kann, ist Ende der 80er Jahren pervertiert.

C.D. : Kann die Kunst, so wie Du sie definierst, überhaupt für sich selber stehen?

D.Z.: Das ist eine gute Frage, aber für mich kann die Kunst das nicht leisten. Ich akzeptiere Arbeiten, die zwar dem «l'art pour l'art» verpflichtet sind, aber dennoch in irgendeiner Weise eine Sprengkraft besitzen . Worauf auch immer diese Sprengkraft gerichtet sein mag. Wie beispielsweise die Arbeiten von Adrian Schiess, die aus ihrem reinen Vorhandensein aufrütteln können. Man muss aber gerechterweise auch sagen, dass Kunst mit explizit politischen Inhalten sterbenslangweilig und banal sein kann. Ich finde es allerdings bedenklich, dass sich die zeitgenössische Kunst immer stärker dem gesellschaftlichen Umfeld entzieht, sich quasi davonschleicht.

C.D.: Man kann aber auch feststellen, dass die allgemeine Vereinnahmung der Kunst, wie wir sie in den letzten zehn Jahren mitgemacht haben, auch zu einer Verbreiterung der Basis und zu einem Ausbau der Kommunikations- und Infrastruktur für und um die Kunst herum geführt hat.

D.Z. : Hans Magnus Enzensberger nennt das in Bezug auf die Literatur den «Alka-Seltzer-Effekt». Dieses Auflösen eines Konzentrates in Wasser bringt es mit sich, dass zwar ein grösseres Volumen umgesetzt wird, das Konzentrat wird dabei aber in Spurenelemente aufgelöst und im wahrsten Sinn des Wortes verwässert. Dieses Phänomen konstatiere ich in allen musischen Bereichen.

C.D.: Das würde ja bedeuten, dass der Anspruch, die Kunst mit dem Leben zu versöhnen, nun endlich verwirklicht worden Ist?

D.Z.: Das ist schon richtig. Denn heute kann ich mit irgendwem über eine Casio-Synthesizer diskutieren, oder viele Leute beschäftigen sich in der Freizeit mit Naturstudien, also ist die Sensibilität für solche Themen viel grösser geworden. Aber auch viel unverbindlicher. Ich plädiere allerdings auch nicht für eine Elitenbildung, wie sie von gewissen Leuten wieder diskutiert wird. Man kann auf diese nivellierende Oeffnung nicht mit einer elitären Priesterkaste reagieren.

C.D.: Diese beiden Standpunkt müssen sich nicht notwendigerweise ausschliessen, und man kann doch aufgrund dieser Differenz noch nicht von einer Kunst-Krise sprechen.Wenn ein Stil lanciert wurde, dann konnte man auch immer eine Extremisierung der diesem Stil zugesprochenen Eigenschaften feststellen. Das hängt vor allem mit der Vermittlerfunktion der Medien zusammen, die nur das wirklich Extreme, das Radikale thematisieren.

Was ja von der Kunst sofort ausgenutzt und zu einer eigentlichen Schock-Strategie verarbeitet wurde.

D.Z. : Das begann bei den Dadaisten, wenn nicht schon früher. Die russische Avantgarde lieferte beispielsweise derart radikale, plakative, ikonenhafte Kunst, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Heute hat man hingegen zuviele oder keine Leitbilder mehr, so dass eine Kritik gar nicht wirklich radikal ausfallen kann. Wir leben nicht mehr in einer·Leitbild-, sondern in einer Beispiel-Gesellschaft. Heute hat die Fussnote dieselbe Bedeutung. wie die Schlagzeile. Lediglich die Vermittlung gewichtet die Bedeutung. Es fasziniert mich immer wieder von neuem, wie komplexe Sachverhalte den Uninformierten mittels Illustrationen und Bildern vermittelt werden und dadurch Missverständnisse auslösen können.

C.D.: Legt sich Deine Figur bewusst mit dieser Missverständlichkeit an?

D.Z.: Sicher. Ich forciere das ganz bewusst, und ich thematisiere damit auch, dass Widerspruch und Klarheit sich nie ausschliessen, bzw. dass der Widerspruch sehr klar daherkommen kann. Meines Erachtens muss man den Widerspruch stehen lassen. Dennoch ist es frappant zu sehen, dass die Künstler nach wie vor an die Identität von Schein und Sein glauben und diese Sehnsucht in sich tragen. Wenn meine Figur in der Ausstellung zu sehen ist, dann mit der Etikette «dies ist kein Mensch». Die Verwechslung von Bildern und Realität erstreckt sich sogar bis in die Wissenschaft. Ich denke dabei zum Beispiel an die Chaosforschung, die ihre hochdifferenzierten Resultate auf dem Bildschirm visualisiert und frech behauptet: «So funktioniert die Natur». Ohne anzumerken, dass es sich um ein Bild, also um ein Modell handelt. Es ist wahnsinnig einfach, sich der Analogie von Bildern hinzugeben und dieser Deckungsgleichheit Glauben zu schenken, denn sie ist wirklich sehr überzeugend. Bei diesen didaktischen Bildern stellt sich schliesslich auch immer wieder die Frage, wie gut sich die Fälschung dem Original annähert, und wenn sich die beiden Bilder sozusagen gleichen, stellt sich dieses Flimmern ein, wie das die «virtual reality» heraufbeschwört. Ich habe eigentlich keine Angst, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können, was echt und was falsch ist. Man könnte auch sagen, dass bei steigender Abbildungsgenauigkeit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Figur fliegt. Umso schwerer wird die Figur und umso taktiler wird die «virtual reality». Und daraus wird sich notwendigerweise die Frage stellen, wieso wir virtuelle Realität benötigen, wenn wir genausogut die wirkliche Realität haben können. Frappant ist dabei, dass das Erkennen von Zusammenhängen immer über Bilder läuft. Vergleichbar mit dem Herumhopsen, das einen dann in einen Tanzkurs bringt, wo man erstmals bewusst seine Glieder wahrnimmt und ein Bewusstsein erfährt, aber auch eine Verfremdung des ursprünglichen Tanz-Verständnisses. Und diese Bewusstseinsprozesse sind immer irreversibel.

Wandobjekte aus der Ausstellung in der Galerie Mai 36 in Luzern 1991 mit dem im Interview angesprochenen thematischen Bezug zum Verkehrhaus Luzern.

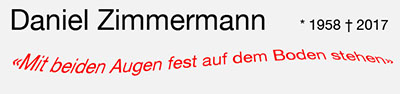

«Ersatzmann» in der Ausstellung im Helmhaus Zürich 2017.